今回は小ネタである。

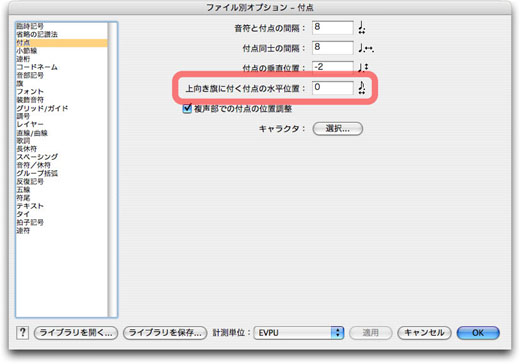

上向き旗付き符尾の音符に付点が付く場合、付点は旗との衝突を避けるために通常よりも右にずらして付けられる。この設定は「ファイル別オプション−付点」の「上向き旗に付く付点の水平位置」にて行う。英語版Finaleのデフォルトファイルでは、ここの値が「0」に設定されているが、日本語版では、タイトなスペーシングを好む国内浄書の傾向を反映して、より符頭に近づけた設定になっている。

しかし、浄書的なこだわりを言えば、符頭が線間の場合と線上の場合では旗と付点との位置関係が異なるので、個別に設定ができるようにして欲しいところだ。上記のような旗の先端が短めのデザインであれば、符頭が線間の場合にはまったく接触が起こらないので、なおさらである。

さらに問題なのは、この付点が五線下の加線の符頭に付いたときのことである。符頭にいくら加線が付いて五線から遠ざかろうとも符尾は第3線から離れることはないので、ある位置の付点からは旗の影響をまったく受けなくなるのにもかかわらず、Finaleはかたくなに旗との間隔を維持しているのである。あらかじめ符頭に近づけてある日本語版の設定でも若干気になるが、とくに英語版の設定だと、付点が符頭から離れすぎてまったくおマヌケな楽譜になってしまう。

Finaleの付点に関しては、もうひとつ明らかにプログラム上の設計の誤りと思えるものがある。

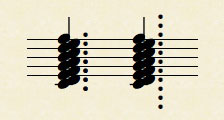

浄書用語では、2度音程の和音の符頭が符尾を挟んで両側に付いた状態のことをクラスターと呼ぶ。現代音楽用語では、クラスターは密集和音のことを指すが、浄書では2和音においてもクラスターと呼ぶ(ちなみに、日本の浄書業界の符丁では「風鈴」と呼ばれる......なかなか風流である)。

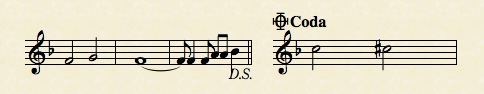

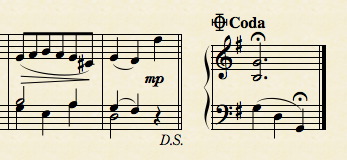

閑話休題、問題なのは上向き符尾のクラスターに付く付点である。旗なし音符の場合は、付点は単純に右側の符頭の端からの距離に置かれるのに、旗が付いた場合は、旗付きの設定が優先されてしまい(プログラム的には、これを文字通り旗付きの「フラグ」が立っている状態と言う)、右側の符頭はまったく無視され、付点は通常の旗付き音符と同じ位置に置かれてしまうのだ。その結果、より符頭に近づけた設定がなされている日本語版では、完全に付点が符頭と衝突してしまう。

これについては、単純にプログラムを「クラスターの場合は旗の有無に関係なくつねに符頭の位置を優先させる」とすればいいだけの話なのだが、符頭との距離がルーズに設定してある英語版ではとりあえず符頭との接触は免れているから、開発者はこのプログラム上の欠陥に気付いていないか、あるいは、気付いていながらあえてルーズな設定でごまかしているのかもしれない。

付点に関する設定は冒頭のダイアログのオプションしかなく、今のところあらゆる付点を自動的に最適配置にする設定はない。結局のところ、不適切な位置の付点はひとつずつ手動で修正していくしかない。私にスキルがあれば、これを一気に修正するプラグインでも作りたいところだが、そもそもこういうことは本体のプログラムで対応すべきものである。

付点がお題目ということで、こんな問題点にも触れておこう。

付点は符頭の数と一致しなくてはならない。一見当たり前のように思われることだが、しかし、Finaleはそうならない。

このあたりになると、もはや難癖に近いものがあるが、セオリーはセオリーである。だが、下記のような極端なケースでは、セオリーを厳格に適用すると、かえって積み重なった付点のその異様さの方が目立ってしまう。左のFinaleのデフォルト状態はセオリーには反しているが、読譜者はこれを普通に付点4分音符と認識するだろうし、この付点を律儀に数えて「付点が足りぬからけしからん!」と憤慨する人はまずいないだろう。

元来、浄書のセオリーとは、楽譜の読みやすさを追求して集大成したものである。しかし、楽譜には例外が付きもので、時としてセオリーに盲従するとかえって読みづらくなるというケースに遭遇することもある。セオリーに拘泥して読みやすさを犠牲にしたのでは、浄書の理念から言っても本末転倒である。

もっとも、例外的なケースにおけるセオリーと読みやすさとのボーダーラインの判断は難しい。上記のケースでは、クラスターの何音まで付点を正確に付けるべきかということになるわけだが、私なら「瞬時に読み取れる数まで」という理由で、5個程度が妥当ではないかと考える。

さらに言えば、「読みやすさ」は音楽のジャンルや、楽譜を使う人のレベルによっても異なってくる。このあたりの判断は、浄書というよりはむしろ編集の領域に入るが、浄書家と編集者のボーダーが曖昧になってきている現在、楽譜制作者は総合的なスキルを身に付ける必要性に迫られているとも言える。

おっと、付点(Dot)にかこつけて小ネタのつもりだったが、話がどんどん敷衍してきたので、今日はこのあたりにしておこう。「楽譜の読みやすさ」については、Finaleとは一歩離れた話になるが、いつか機会があればお話ししたい。